「この相手、なんかおかしくないか…?」

オンラインポーカーをやっていると、そんな違和感を覚えたことがある人は少なくないはずです。やたらと精密なプレイ、絶妙なタイミングでのフォールドやレイズ、そして何よりも、人間らしい“ブレ”がまったくない。もしかしてこれ、BOTなんじゃ…?

近年、ポーカー界ではAIや自動プレイツールの進化が進み、「人間を超えるプレイヤー」が現実のものとなりつつあります。とくにオンラインでは、誰が本当に人間で、誰がツールを使っているのか、見分けるのが年々難しくなってきました。

この記事では、「オンラインポーカーにBOTは本当に存在するのか?」「主要サイトはどう対応しているのか?」「プレイヤー側にできる対策はあるのか?」といった疑問に答えるべく、実際の報告事例や過去5年間の運営側の対応をもとに、多角的に検証していきます。

「BOT=強敵」ではあるものの、知らずに過剰に怯える必要はありません。知っておくだけでも、ずいぶん違います。

BOTとは何か?オンラインポーカーでの種類(完全自動/RTA支援/ハイブリッド)とGTOツールとの違い

オンラインポーカーにおける「BOT」は基本的に人間の介在なしに自動でプレイするソフトウェアを指します。PokerStars公式も初期から『完全自動型(fully-automated)ボット』を「人間の操作なしで動くもの」と定義しており、これが典型的なBOTです。

一方、RTA(リアルタイムアシスタンス)はプレイ中にソルバーやアドバイスツールで判断を補助する行為で、PokerAcademyなどの解説では「プレイ中にアクションの判断を助けるもの」と説明されています。つまりRTAは人間が操作しつつソフトから助言を得る形であり、多くのサイトで禁止しています。

さらに両者の中間にあたる「ハイブリッド」型は、例えばツールが一部行動を起こしつつプレイヤーが細かい判断を入れるなど、一部自動化・一部手動のケースを指します。 いずれも、大元はGTO(ゲーム理論最適)ツールから派生しています。

実際にBOTはいる?ユーザー報告と検知困難性

オンラインプレイヤーの間では今なおBOTの存在を疑う声が多く聞かれます。ブラックレイン氏のブログによれば、PokerStarsには「業界最高峰のボット対策チーム」があるものの、それでも「不正を試そうとする人はいる」との指摘があります。

実際にフォーラムやSNSには具体的な報告が多数投稿されています。例えばGGPokerの掲示板では、あるユーザーが「常に新規アカウントで、名前もコンピュータ生成っぽく、しかも絶対にミスしない」という不自然なプレイヤーを目撃したと訴えていました。

この書き込みでは「3つの特定のアジア地域から来ている」「(大きな勝負で)絶対に引かない」「大きく勝った直後にすぐテーブルを離れる」といった行動パターンも指摘されています。

とはいえ、プレイヤー自身が「相手はBOTだ」と確実に証明するのは簡単ではありません。挙動に違和感があっても、決定的な証拠を集めるのは難しく、最終的に「怪しいけど確かめようがない」というモヤモヤだけが残るケースも少なくないです。

一方、別の投稿ではGGPokerが「不審アカウントをすべてBANしたが、プレイヤーには理由を説明しない」といった対応にユーザーが不信感を示す場面もありました。

PokerStarsではマルチテーブルの長時間プレイ者を対象に本人確認をランダムに実施するなど対策を取っていますが、プレイヤー側からは「なぜ自分だけ…」と戸惑いの声も見られます。

主要サイトのBOT対策の現状

GGpoker(GGNetwork) は近年ボット&RTA検知に積極的です。2020年9月にはRTA利用疑惑の13アカウントを永久BANし、約1億円超を没収の上、被害プレイヤーに返金したと発表しています。さらに2023年末にはクライアントの脆弱性を突いた不正が判明し、関与プレイヤーを数名停止、約3万ドル相当を没収する対応も取られました。

GGpokerは検知システムと専門チームを強化し、統計異常やパケットの異常などから不正を割り出しているとされています(その詳細は非公開)

KKPokerはボット使用とリアルタイム支援ツールを全面禁止しています。同社サイトでは「違反者にはアカウント凍結や資金没収などの厳罰」を明記し、没収した資金は運営の利益にしないで被害プレイヤーに再配分するとも公言しています。プレイヤーからのレポートも受け付けており、問題発見時は公式宛メール(info@kkpoker.net)で報告するよう案内しています。

PokerStars は2015年にボット使用者から70万ドル以上を没収したと報じられており、当時から不正防止に注力してきました。2024年に同社は公式ブログで「不正ツール使用者は永久追放、残高を没収し被害者救済に充てる」と明言しています。

一般には追放者数や没収額を公表しませんが、社内データによれば95%以上の疑惑アカウントを事前検知で絞り込んでいるとのことです(公式発表)

キャプチャ検査や異常なクリック動作の解析、他アプリ検知など多層的に取り組んでおり、違反が確定したプレイヤーには厳罰が下されています。

総じて各サイトとも、ここ数年で検知手法と対応ポリシーを強化し、不審な行動には迅速に対処する姿勢を打ち出しています。

BOTより怖い初心者プレイヤー

一方で、コミュニティには「BOTよりもアマチュアが怖い」という認識もあります。GTOに忠実なBOTはミスなく一貫したプレイをするため、長期的には予測可能で攻略しやすい面があるとも解釈できます。

逆に、初心者や弱いプレイヤーは場面ごとに大きなミスを犯すため、予測不能のアクションをしてきます。実際、オンラインポーカーの一部では「完璧な理論プレイしかしないBotより、思いがけないアクションを連発するプレイヤーのほうが対処しづらい」という声も少なくありません。

- なぜかナッツをチェックバック

- 意味不明のドンクベット

- ブラフとバリューの混同

- スタック全額を変な場面で突っ込む

こういった「理屈では説明できない行動」が飛び出してくるため、上手いプレイヤーにとってはアクションが理解不能で、逆に初心者に大きく負けてしまうこともあります。

BOTが少ないとされるゲーム形式は?

プレイ形式によってBOTの活動度合いは異なると言われます。例えばFast Fold形式(PokerStarsのZoomやGGpokerのRushCash)では、フォールドするとすぐに別テーブルへ移動する仕組みのため、BOTが座り続ける時間が短く、プレイヤー一人ひとりの情報蓄積が困難です。

つまり、BOTが得意とする「相手のデータを蓄積して動きを読んでいく」戦法が使いにくく、機械的なプレイでは通用しにくい環境になっているというわけです。

All-in or Fold形式は戦略が「オールインか降りるか」の単純化されたものですでに最適解が知られており、BOT導入の有利性が低いとも言われています。

トーナメントは、時間とともにブラインドやアンティが上昇し、状況に応じて最適なプレイが大きく変化していくため、BOTが安定して動くには非常に不向きな構造です。序盤はマルチウェイも多く、相手の数やプレイスタイルも流動的。テーブル移動も頻繁で、特定のプレイヤーに対する学習がしづらく、戦略の調整も複雑です。加えて、多くのサイトではトーナメント中のHUDや外部ツール使用を制限しているため、BOTが参考にできる情報自体が乏しいという点も、導入が難しい要因となっています。

しかし、「トーナメントだからBOTが存在しない」と安心するのは早計です。

近年では、ステージごとの戦略(序盤のルースプレイ、中盤のスチール重視、終盤のICM対応)をあらかじめ組み込んだトーナメント専用BOTも実在します。実際に海外の大手サイトでは、トーナメント中に不正が発覚し、後日アカウントのBANや賞金の返金処理が行われたケースも報告されています。

また、人間プレイヤーがバブルやファイナルテーブルで感情的な判断をしがちな局面でも、BOTは冷静にEVベースの押し引きを繰り返せるため、むしろ終盤戦では人間以上に安定したプレイを発揮する可能性すらあります。

トーナメントはたしかにBOTにとって難易度が高い形式ではあるものの、完全に排除できる構造ではないという点は覚えておいたほうが良いでしょう。

プレイヤーができる対策と心構え

BOTに遭遇した際、プレイヤー側にもできることはいくつかあります。まずはプレイ中の挙動を観察しましょう。アクションのタイミングが極端に早く、チャットも一切使わず、まるでソルバー通りのような動きを淡々と繰り返す相手には注意が必要です。 さらに、不自然なほど“完璧なプレイ”を複数テーブル同時にこなしているアカウントは、サイト側から注目されるケースもあります。単にマルチテーブルをしているだけでは問題になりませんが、すべての卓で同じような反応速度とパターンが見られる場合、不正使用の疑いが強まります。

もし怪しいアカウントを見つけたら報告機能を活用します。PokerStarsにはクライアント内の「プレイヤー報告機能」があり、違反行為を見かけたら運営に通知できます。GGpokerではサポートで異常なプレイ傾向や疑わしいハンド履歴を連絡すると調査してもらえます。

提出された情報をもとに専任チームが検証します。報告の際は、具体的なハンド履歴やプレイヤー名、スクリーンショットなど証拠になるものを併せて送るとスムーズです。

最後に、返金申請や救済手続きについてです。各サイトは不正検出後の資金処理方針が定められています。PokerStars公式は「不正が確認された場合、違反者は永久追放&残高没収とし、没収資金は被害者救済に充てる」としています。つまり被害を証明できれば補填が期待できます。実際、2015年の大規模bot事件では、差し引かれた資金が被害プレイヤーに配分されました。GGPokerも2020年のRTA対策時には没収資金を返金すると公表しており、疑わしき被害があれば事実関係を問い合わせる価値があります。

KKPokerは「没収した資金はすべて被害プレイヤーに再配分する」と明記しているので、こちらも問い合わせベースで補填を受けられる可能性があります。いずれの場合も、返金手続きはサポートへの連絡が基本です。証拠を揃えたうえで、各サイトの公式問い合わせフォームやメールを通じて詳細を伝えるとよいでしょう。

以上を踏まえれば、BOTの存在は確かに否めませんが、「だからといって一喜一憂する必要もない」と言えます。BOTは確かに利益を出す存在ですが、自身の知識で十分に対抗可能です。もし「BOTが心配」という不安があるなら、上述のような対策を講じ、怪しい局面ではポーカーハンドをメモして運営に報告する習慣をつけましょう。

最終的に、「BOTは存在するけれど、過度に怖がるよりも技術と戦略で対応する方が合理的かもしれない」と考えるのが、実践的な判断かもしれません。

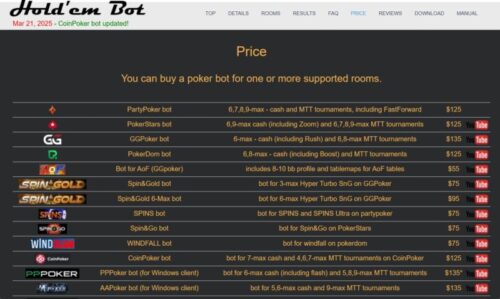

大手オンラインポーカーはBOT対策をしているから安心と言っているけど、実際のところはどうやろな?YouTubeではBOTがプレイしている動画が普通にあるし、下記のようなBot販売サイトもあるし・・・

「BOTがトーナメントで勝利した」とか、「BOT対策は現実的に難しい」とか言っちゃうと一般ポーカープレイヤーへの信頼度が下がるし、ある程度、BOTに関する情報を制限している可能性もあるね。

ACRのボットチャレンジでの敗北もあるしな

コメント