ポーカー中級者のあなたは、「強いハンドを持っているならベットすべき」と学んできたかもしれません。確かにバリューベットは、勝っているハンドで相手からコールしてもらいチップを稼ぐ行為です。

しかし、そのバリューベット、本当に正しい判断でしょうか?

例えばリバーでベットしたあと、「今のはバリューのつもりが、実は相手の方が強かった…」なんて経験はありませんか?

バリューベットのつもりで打ったのに、相手の方が強いハンドでコールしてきた──そんな場面、思い当たることはないでしょうか。実はこのようなケース、バリューベットのつもりが、結果的にチップを差し出す形になってしまっていることがあります。バリューベットは一見シンプルなようでいて、判断を少し間違えるだけで損につながる、繊細なプレーなのです。

本記事では、なんとなく感覚でプレーしてきた中級プレイヤーに向けて「バリューベットとは何か」「どう設計すべきか」を論理的に解説します。GTO(ゲーム理論最適)やレンジの概念をある程度理解している方であれば、バリューベットとブラフの連続性やレンジ読みの重要性といったテーマを深掘りすることで、自身の判断力をさらに高められるでしょう。

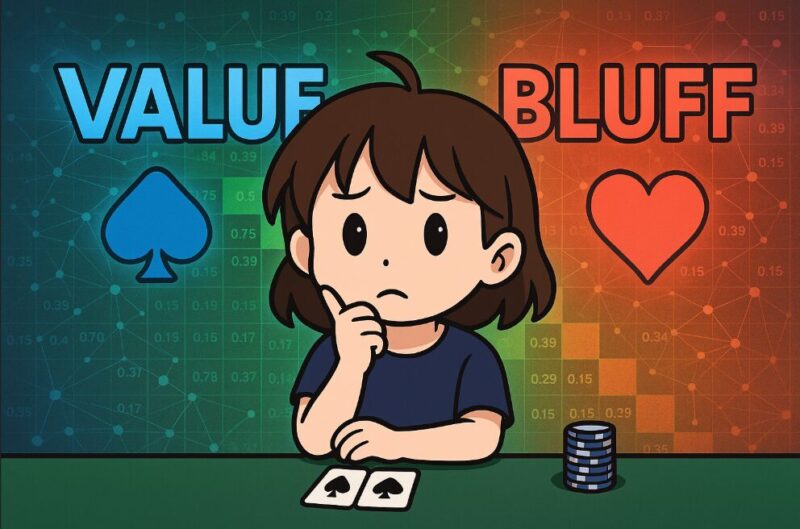

基本定義:バリューベットとは何か?

改めて定義すると、バリューベットとは「自分のハンドが相手より優勢であると確信し、かつ相手の劣勢ハンドからコールを引き出す目的で行うベット」のことです。要するに「相手の弱いハンドにコールしてもらうためのベット」というわけです。

例えばあなたがトップペア以上の強いハンドを持っている場面なら、それはバリューベットのチャンスです。ポーカーではトップペア以上の手は滅多にできないので、せっかくヒットしたときには積極的にベットして最大限のチップを稼ぐ必要があります。

では、具体的にどれくらい優勢なら「バリュー」と言えるのでしょうか?

一つの目安としてよく挙げられるのが「50%の勝率」です。特にリバーのように、これ以上のアクションがない場面では、「相手がコールしてきたとき、自分のハンドが50%以上の確率で勝っている」と判断できる場合にのみ、バリューベットすべきだと言われます。

なぜなら、50%を下回る状況でベットして相手にコールされると、長期的には損をする可能性が高いからです。裏を返せば、相手のコールレンジに対して自分の勝率(=エクイティ)が50%を超えていれば、そのベットは利益を生む、という計算になります。

もちろん、これはあくまでリバーでのシンプルなベット vs コール/フォールドという状況に限った話です。ターン以前や、相手がレイズなどを含む別のアクションをとる可能性がある場合には、もう少し複雑な判断が必要になります。

以上を踏まえると、バリューベットには次の2つの条件が必要です。

- 自分のハンドが、相手のコールレンジに対して優勢であること。

- 相手が実際にコールしてくれる可能性があること(=フォールドしすぎないこと)

この2つが揃って、初めて「正しいバリューベット」と言えます。逆に言えば、どんなに強いハンドでも相手がすぐに降りてしまうようでは、そもそもバリューを得ることはできませんし、コールをもらえても実は自分の方が負けていた──そんな状況では本末転倒です。

次章では、この「勝っているかどうか」「相手がコールするかどうか」といった境界線が、どれほど曖昧で連続的なものかを見ていきましょう。

ブラフとバリューの“連続性”

ポーカーのプレーは、多くの場合すっきりと白黒つけられるものではありません。バリューベットとブラフの関係もその一つです。一見すると「勝っていればバリュー、負けていればブラフ」と単純に思えますが、実戦ではその境界線が曖昧なことも多く、どちらとも言い切れないような中間的な判断が求められる場面が少なくありません。

たとえば、「シンバリューベット」と呼ばれる場面があります。相手にコールされたとき、ギリギリでこちらが勝っているかもしれないくらいのハンドで、それでも利益が見込めると判断して打つベットです。

こうした判断はほんの数%のエクイティ差しかありませんが、それでも長い目で見れば積み重なる価値があるため、上級者ほどこの“微妙なバリュー”を取りにいく傾向があります。

このように、ごくわずかに優勢なハンドで仕掛けるベットは、成功すれば意味のある利益を生み出しますが、少しでも状況がズレると、たちまち損失に転じてしまうリスクもあります。まさに紙一重の判断です。

実際、バリューベットとブラフは、はっきりと分かれるものではなく、連続したグラデーションのように滑らかにつながっています。その境目は、ほんのわずかなエクイティ差しかないことも少なくありません。

海外のポーカーフォーラムでも、「レンジのマージ(融合)」という概念がよく議論されています。これは、中くらいの強さのハンドで仕掛ける、判断が分かれるベットを指すもので、狙いとしてはバリューだったとしても、ハンドの強さが足りなければ、実質的にブラフと変わらなくなってしまうケースもあるのです。

こうした状況でカギになるのは、自分のハンドがレンジ内でどの位置にあるのかを正しく把握することです。理論的には、まず「どのハンドがバリューベットに値するか(=相手のコールレンジに対して優位か)」を見極め、そこから逆算して適切なブラフを配置するという流れが基本になります。

あなたのバリューレンジ(=バリューベットとして成立するハンド群)が戦略の土台となり、そこに「見せ球」としてブラフを混ぜることで、相手にプレッシャーをかけるのがGTOの考え方です。

バリューで得られる利益があるからこそ、ブラフも成り立つ──つまり、ブラフは“バリューの中に組み込んで設計するもの”だという発想です。

この章のまとめとして伝えたいのは、バリューとブラフは対立する概念ではなく、スペクトラム(連続体)として存在するという視点です。だからこそ、中級者に求められるのは、この中間的な判断力を磨いていくことなのです。

次の章では、その判断の土台となる「相手レンジの読み」に注目していきます。なぜなら、相手のレンジを見誤れば、せっかくのバリューベットも、一瞬でミスベットに変わってしまうからです。

相手のレンジを読み違えれば、すべてがミスベット

バリューベット成功のカギは、「相手のレンジ読み」にあります。どんなに自分のハンドが強く見えても、相手の持ちうるレンジを誤解していれば、そのベットはミスになり得るのです。リバーにおける判断基準を端的に言えば以下の二つの問いに集約できます。

- 「自分より弱いハンド」が相手のコールレンジにどれくらい含まれているか?(=その相手はそのハンドでコールしてくれるか?)

- 「自分より強いハンド」を十分フォールドさせられるか?(=ブラフとして利益が出るか?)

もし問い(1)に「YES」と言えるなら、そのベットはバリューベットになり得ます。逆に問い(2)に「YES」であれば、それはブラフとして機能します。

しかし、どちらにも当てはまらない場合──つまり、コールされても勝っている可能性は低く、かといって相手の強いハンドをフォールドさせることもできないような状況では、そのベットは中途半端で非効率なものになってしまいます。

このようなハンドは、バリューにもブラフにもならない“あいまいなハンド”であり、無理にチップを突っ込むよりは、おとなしくチェックしてショーダウンに回すのが理にかなっています。

相手レンジの読み違いによる失敗例を考えてみましょう。

例えばあなたがそこそこ強いワンペアを持っていて、「きっと相手はもっと弱いワンペアでコールしてくれるだろう」と読んでリバーでベットしたとします。しかし実際の相手レンジにはあなたより弱いハンドがほとんど含まれておらず、強いハンドばかりだったとしたらどうなるでしょうか。

相手が弱いハンドをすべて降りて、コールしてくるのは自分より明らかに強いハンドだけだった場合、そのベットは意味を持ちません。本来はバリューを取るつもりだったのに、実際には相手にチップをプレゼントするだけの結果になってしまうのです。

こういったケースは、レンジの見誤りがもたらす典型的なミスベットだと言えるでしょう。

逆に、本来はバリューベットできる強いハンドを持っているのに、「相手はもっと強いハンドを持っていそうだ」と警戒しすぎて、チェックで回してしまうケースもあります。実際には、相手のレンジにコールしてくれる弱いハンドが含まれていたとすれば、それは明らかにチップを取り逃がしたミスプレーです。

このように、ベットして損をする場合も、しなかったことで損をする場合も、どちらもレンジ読みのズレが原因になっています。

では、具体的に相手のタイプごとにどんなレンジ読みの違いがあるでしょうか?

相手がコール好き(いわゆるコーリングステーション)なら、あなたのバリューベットはより多くの弱いハンドにコールされるでしょう。そのような相手には普段チェックするような中程度のハンドでも思い切ってバリューベットすべきです。

実際、相手が何でもコールするタイプであれば、ミドルペア程度のハンドでもバリューベットを増やして構いません。その代わり、ブラフは極力減らします。

「コーリングステーション相手にブラフするな」という格言がありますが、それは的を射ています。

一方で、相手がとてもタイトで、ほとんどのハンドをフォールドしてしまうタイプなら、話は逆になります。

そういった相手は、弱いハンドではまずコールしてこないため、バリューベットはしっかり勝っている強いハンドに絞るべきです。中途半端なハンドでベットしても、相手が弱いハンドをすべて降りてしまい、コールしてくるのは結果的に自分より強いハンドだけ、という状況になりがちです。

そのため、「コールされてもギリギリで勝っていそう」くらいの微妙なバリューベットは控えた方が安全です。

逆に、こういったタイトすぎる相手には、多少ブラフを混ぜたほうが利益になりやすいという一面もあります。こちらのベットに対して過剰にフォールドする傾向があるため、強いハンドだけでなく、ブラフでも十分チップを奪える可能性があるのです。

このように、相手のレンジや傾向次第でこちらのバリュー・ブラフ戦略は大きく変わります。理論的な視点では、相手がコールしなさすぎるほど、こちらのブラフは通りやすくなり、逆に相手がコールしすぎるほど、こちらのバリューベットが通りやすくなるという、ある種の“バランス関係”が存在します。

要するに、「相手はどんなハンドでコールし、どんなハンドでフォールドするのか?」を適切に読み取ることが、バリューベット成功の絶対条件なのです。

設計図:ミスベットしないための5ステップ

ここまで述べた考え方を踏まえて、実戦で「ミスしないベット」をデザインするための5つのステップを紹介します。直感や希望的観測ではなく、論理的にベット判断を下すための手順です。次回プレーするときに、ぜひこのチェックリストを頭に思い浮かべてみてください。

相手レンジの把握

最初に行うべきは相手のレンジを推測することです。相手のプレイ履歴やボードの状況から、「相手はどんなハンドでここまで来ているのか?」を論理的に絞り込みます。特に注目すべきは相手レンジに自分より弱いハンドがどれくらい含まれていそうかです。

レンジを読む際には、自分がベットした場合に相手がどのハンドでコールしてくるかを考えてみましょう。これがすべての出発点になります。

自分のハンド強度を評価

次に自分のハンドがその相手レンジに対してどの程度優勢かを判断します。具体的には、「自分のハンドは相手の予想コールレンジに対して50%以上の勝率があるか?」を一つの目安にするとよいでしょう。

この計算には経験や学習が必要ですが、感覚に頼らずできるだけ論理的に考えます。「相手レンジの半分以上に勝っていそうだ」と思えるならバリューの土台がありますし、「半分も勝てないかも」と感じるならその時点でバリューベットは危険信号です。自信が持てない場合は後述のステップ5も踏まえ再検討しましょう。

ベットの目的を明確化

ステップ1と2の情報をもとに、この場面で自分のベットは何を狙っているのかをはっきりさせます。先ほどの2つの問いをもう一度自問してください。「相手のコールレンジに勝っている」(=価値あるコールをもらえる)なら目的はバリューです。

「自分より強いハンドを降ろせる」(=自分が負けているハンドで相手をフォールドさせられる)なら目的はブラフです。どちらでもない中途半端な場合、無理にベットする必要はありません。

このように自分のベットがバリュー狙いなのかブラフ狙いなのかを論理的に区別しましょう。「とりあえずベットしてみる」は設計ではなく無謀です。

最適なベットサイズの選択

ベットすると決めたら、目的に合った適切なサイズを選びます。バリューベットの場合、「相手の弱いハンドから最大限コールを引き出せるサイズ」が理想です。大きすぎるベットは相手のコールレンジを狭めてしまい、せっかく優勢でも誰もコールしてくれない事態になりかねません。

逆に小さすぎるベットは相手が楽にコールできる反面、本来もっと取れた価値を取り損ねる可能性があります。

相手レンジとボード状況を見て、「どのサイズなら相手の〇〇のハンドからコールをもらえるか?」と逆算してみてください。ブラフの場合も同様で、「相手の△△という強めのハンドを降ろすにはどのサイズが必要か?」を考えてサイズを決定します。

常にベットサイズは目的(バリューかブラフ)と相手のレンジ次第であることを意識しましょう。

相手のタイプ・傾向の考慮

最後に相手固有の傾向に応じて微調整を行います。相手がコール好きなら、多少ギリギリのハンドでもバリューベットを増やすのが正解です。逆に相手が非常に慎重で、めったにコールしないタイプなら、リスクの高いバリューベットは控えた方が無難でしょう。

また相手がアグレッシブで、こちらがチェックすると頻繁にブラフしてくるタイプなら、時にはあえてチェックして相手のブラフを誘い出す選択肢も検討します。

例えば相手がフラッシュドローのようなハンドでリバーもブラフしてくる性格なら、自分からバリューベットせずチェックして相手に賭けさせた方が得策な場面もあります。このように相手のプレースタイル次第で最適解は変わるため、最後に「この相手にこのベットプランで大丈夫か?」と自問する習慣をつけましょう。

総じて、相手がコール過多なら広めにバリュー、フォールド過多なら狭めにバリューという具合に調整すると良い結果につながります。

以上の5ステップは、いわばバリューベット設計のブループリント(設計図)です。最初は情報を集め、次に自分のハンドの位置づけを評価し、目的を定め、サイズを決め、最後に相手に合わせて調整する。

この論理的プロセスを踏むことで、勘に頼ったプレーから一歩抜け出し、ミスの少ないベット判断ができるようになるでしょう。実際、バリューベットが相手のコールレンジにうまく刺さる状況を作れれば、適切なベットを繰り返すだけで、時間とともに確実な収益を生み出すことができます。これはまさに、ポーカーにおける“期待値の積み上げ”であり、上級者ほどこうした小さなバリューを見逃しません。

感覚派から設計派へ

「バリューベットとブラフの境界線」というテーマについて、論理的アプローチから解説してきました。最後に、本記事のポイントを振り返りつつ、あなたへのメッセージをお伝えします。

ポーカーは心理戦であると同時に、論理と確率のゲームでもあります。なんとなくの勘や経験則だけで「ここはバリューだろう」「ここはブラフかな」と判断していると、どうしても見誤りやミスベットが生じます。中級者から上級者へステップアップするためには、“感覚派”のプレーから卒業し、自分のプレーに論理という設計図を持ち込むことが不可欠です。

本記事で述べたように、バリューベット一つ取っても考慮すべき要素は多岐にわたります。ハンドの強さ、ボードテクスチャ、相手のレンジ、相手の性格、ベットサイズ、そしてGTO戦略…。これらを最初から完璧にマスターする必要はありません。

しかし、例えばリバーでベットする前に「相手のレンジに十分な弱いハンドはあるか?自分はそのレンジの何%に勝っていそうか?」と自問するだけでも、以前とは比較にならない精度で判断できるようになるでしょう。

感覚に頼ったプレーは時に大胆で魅力的ですが、長期的に見れば論理的に設計されたプレーこそが安定した勝率をもたらします。今後はぜひ、あなた自身のプレーに小さな「設計の習慣」を取り入れてみてください。今回紹介した5ステップのチェックリストを活用するだけでも、迷いやミスは着実に減るはずです。

バリューベットとは「勝っているハンドで弱い相手から最大限取ること」。これを実現するには相手のレンジを正しく読み、適切なサイズでベットしなければなりません。逆に言えば、それができればテーブルでお金を刷るように稼げるのです。

直感頼みのギャンブラーから一歩進み、データと論理に裏付けされた“設計派”のプレイヤーへ、その一歩を踏み出したあなたのベットは、きっと今まで以上に正しく、力強いものになるでしょう。幸運を祈ります!

【参考資料】

Upswing Poke、PokerCoaching.com 、CardsChat Forum

コメント