「フィッシュ(魚)」はポーカー用語で、経験が浅く弱いプレイヤーを指す俗語です。強いプレイヤー(「シャーク」=サメ)のエサになる存在、つまり負け組の典型と言えます。フィッシュの特徴として、「とにかく多くのハンドに参加する割に、あまりレイズはしない」「こちらのベットにホイホイついてくる(いわゆるコーリングステーション)」といった傾向が挙げられます。

またベットサイズにも顕著な癖があり、強いハンドでは無意味に大きく賭けたり、逆に弱いハンドやドローでは最小額しか賭けなかったりと、最適とは程遠いサイズ選択をしがちです。

フィッシュは合理的でない行動(=フィッシュプレイ)を取るため、上級者から格好の標的にされてしまいます。

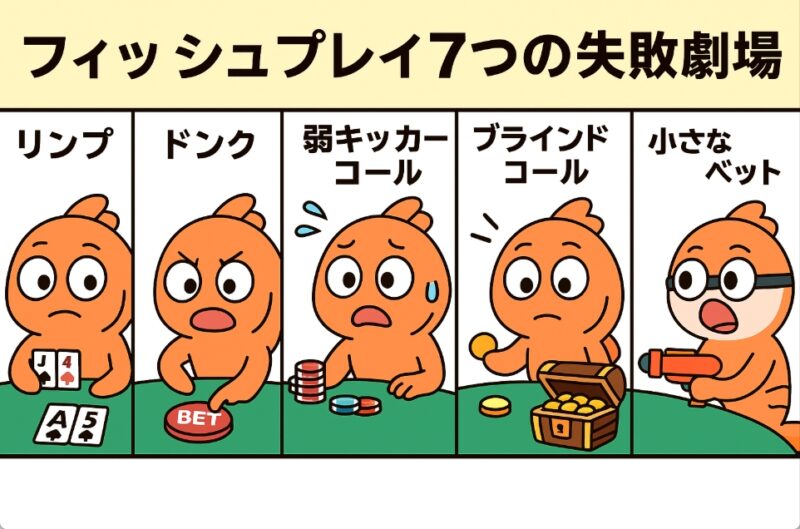

では、具体的にどんなプレイが「フィッシュプレイ」として狙われやすいのでしょうか?

以下では初心者〜中級者が陥りがちな典型的な7つの悪手を取り上げ、それぞれなぜEV(期待値)的に悪いのか、そしてどう損をしているかを解説します。どれも「やらないだけで得する」プレイばかりです。当てはまるものがないかチェックしてみましょう。

リンプインはなぜダメなのか?

プリフロップでアクションするときに、レイズせずにビッグブラインドと同じ額だけ出して参加することを「リンプイン」と呼びます。これは典型的なフィッシュプレイの一つで、「自分はフィッシュです。どうぞお金を持って行ってください!」と他のプレイヤーに宣言しているようなものです。

なぜリンプが問題なのか? 主な理由は以下の4つです。

プリフロップで勝てない

リンプインでは誰もフォールドさせられず、ポットをその場で獲得することができません。オープンレイズなら全員が降りれば即勝利ですが、リンプではそれができません。

実際、上手なプレイヤーは小さなポットでもきっちり取りにいき、それをコツコツ積み重ねて勝ちに繋げています。リンプばかりしていると、そういった「本来なら取れていたはずの小さな利益」を毎回逃してしまうのです。

マルチウェイになりやすい

リンプインすると、他のプレイヤーも「自分も安くフロップを見よう」と参加しやすくなり、結果としてマルチウェイポットになりがちです。そうなると、ハンドの強さが分散し、勝率は大きく下がります。

例えばAAのような最強ハンドでも、1対1なら約85%の勝率がありますが、相手が3人に増えると勝率は64%程度にまで下がってしまいます。

人数が増えるほど自分より強いハンドが混ざる確率は上がり、勝つのが難しいです。またボード次第で誰かしら強力なドローを持っている可能性も高まり、自分の完成ハンドが後から逆転されるリスクも増していきます。

ポットを築けない

ノーリミットホールデムでは、強いハンドを持っているときにいかに大きなポットを作れるかが勝負のカギです。ところがリンプでは、プリフロップからポットを膨らませることができません。

本当はもっと大きく稼げるチャンスだったのに、リンプしてしまったせいで、相手から引き出せるはずだったチップを自分から取り逃していることになります。

レイズされるリスクが高い

「弱いハンドだけど、安くフロップを見たい」と考えてリンプしても、後ろからレイズされてしまえば意味がありません。結局高い額を払わされるか、降りざるを得ない状況に追い込まれてしまいます。

特にアーリーポジションでのリンプは格好のターゲットです。後ろのプレイヤーにアイソレーションレイズを打たれ、主導権を握られてしまいます。

このような理由から、多くのプロや戦略サイトでは「プリフロップで誰も参加していない場面では、必ずレイズするべき」「リンプインは避けるべき」と繰り返し警告しています。

GTO(ゲーム理論的最適戦略)の観点からも、ソルバーは基本的にリンプを推奨していません。特殊な状況(他のプレイヤーも複数リンプしていて、マルチウェイ狙いで便乗するなど)を除けば、

「最初にアクションするなら、レイズかフォールド」が鉄則です。

無意味なドンクベット(状況を考えていない先打ち)

ドンクベットというのは、「本来なら相手に先に動いてもらう場面で、自分から先にチップを賭けてしまう行為」のことです。

たとえば、相手がプリフロップにレイズしてきて、自分はそれにコールしたとします。その後のフロップでは、普通はレイズしてきた相手が先にベットするのが自然です。でも、そういう場面で自分から急にベットするのがドンクベットです。

一見、積極的なプレイに見えるかもしれませんが、「状況を無視して先に動いてしまう危険な行動」として、上級者に狙われやすい典型的なミスの一つです。

なぜドンクベットが問題なのか? 主な理由は以下の4つです。

レンジの弱い側から賭けている

ドンクベットをする側は、プリフロップで相手のレイズにただコールしただけなので、「そこそこ強いけど、すごく強いわけではないハンド」を持っていることが多いです。

たとえば、ほんとうに強いハンド(AAやKK、AKなど)を持っていたなら、プリフロップで自分からもう一度レイズ(3ベット)しています。

一方、相手のほうはまだAAやKKなどの超強力なハンドを持っている可能性があります。つまり、自分よりも強い手を持っている相手に対して、こちらから先に賭けるのはかなり危険な行動です。

価値のない情報ベット

初心者がドンクベットに走る心理として多いのが「自分から賭けて相手がどう反応するか見れば、自分のハンドの強さが分かるだろう」というものです。

しかし、これは誤解です。弱いレンジから先に動けば、むしろこちらの手の内を相手に教えるようなものです。仮にこちらが小さくベットして相手にコールされたとしても、それだけでは相手がどれほど強い手かわかりません。

相手は強いワンペアかもしれないし、引き目のドローかもしれません。あるいはナッツ級のモンスターハンドでスロープレイしているのかもしれない……結局何もはっきりせず、むしろこちらが弱気だと悟られるリスクだけ負うことになります。

完璧に対応される

弱い立場から先にベットしてしまうと、上手い相手には「よし、来た!」とばかりに簡単に対応されてしまいます。

たとえばこちらがドンクベットをすると、相手は強いハンドのときだけついてきたりレイズしたりして、弱い手ならすぐにフォールドします。つまり相手は、自分にとって都合のいい判断をいつでも選べる状態です。

結果として、こちらが勝てる時は少ししか稼げず、負ける時は大きく損をする展開になりがちです。

特に、自分が不利な位置(後から相手の動きを見て判断できない場面)で無理にポットを大きくすると、かえって相手にとって戦いやすい状況を作ってしまいます。ドンクベットはまさに、その悪い例になります。

理論的にも、Solver(解析ソフト)はドンクベット戦略があまり利益を生まないと示しています。理由は「ポジションが無い状態で、高いスタック・ポット比の状況で戦うことになるから」です。

ごく一部のボードテクスチャ(例えばプリフロップのコーラー側にナッツが多いボードなど)ではSolverもドンクベットを混ぜることがありますが、それは高度にレンジを考え抜いた場合です。初心者が勘や「とりあえず打っとけ」でやるドンクベットとは違います。

ルースすぎるプリフロップコール

初心者にありがちなミスの代表格が「プレイするハンドを絞り切れていない」ことです。「せっかく遊びに来たんだし、フォールドばかりじゃつまらない」「弱いハンドでも運が良ければ勝てるかも」と考え、つい多くのハンドに手を出してしまいます。

しかしポーカーは基本的に参加するハンドを厳選した方が有利なゲームです。というのも大半のハンドはフロップで何もヒットしません。プレイするハンドが多ければ多いほど「何も当たらない残念ハンド」に出くわす頻度が増え、その分だけ無駄なコールによる負けが積み重なります。

実際、世界最大級のオンラインポーカーの統計分析によれば、VPIP(自発的参加率)が高すぎるプレイヤーほど明確に損をしています。勝率がプラスになるピークはVPIP約15%付近で、「ハンドレンジ全体の約15%しか参加しない(=かなり厳選している)」プレイヤーがわずかに勝っています。

一方、平均的なカジュアル層に多いVPIP22%前後ではマイナス約5BB/100と大きく負け越し、さらにVPIPが高まる(=もっとルースに参加する)につれて損失がひどくなっています。

広いレンジで参加しまくる人ほどお金を失っているのは明白です。 また興味深いデータとして、ラスベガスの$1/$2ライブゲーム(初心者や観光客も多い)では平均VPIPが37%にも上り、オンライン中級者の平均22%より実に7割近くもルースだったという調査結果もあります。

要するにライブの低レートゲームには初心者が多く、彼らは参加ハンドが緩すぎる傾向にあるということです。そして彼らがテーブルで負け組になるのは必然なのです。 では、なぜここまで「手札選びの緩さ」が命取りになるのでしょうか?いくつか理由があります。

ドミネーションの罠

弱いハンドでコールすると、しばしば「ドミネイトされている」状況に陥ります。

たとえば A♠5♣ のような弱めのエースで参加してしまうと、AK・AQ・AJ などのより強いエースを持った相手がいた場合、勝つのはかなり難しくなります。

仮にフロップでAヒット(トップペア)しても、自分のキッカーが5なのに対し、相手はATやAJなどもっと強いキッカーを持っていて、あっさり負けてしまう……という展開もよくあります。

統計的にも、初心者は必要以上に多くのAxハンドをプレイするせいでキッカー負けし、大損するケースが多いことが分かっています。「フィッシュがトップペアに固執して降りられず、キッカー負けでチップを溶かす」のは典型パターンなのです。

ブラインドからの受け身なコール

ルースなプレイヤーほど、ブラインドからコールしてとりあえずフロップを見ようとする傾向があります。 しかしブラインドはポジションが悪いため、フロップ以降は相手より先にアクションしなければならず、常に不利な立場でのプレイを強いられます。 さらに、そうしたコールは弱めのハンドで行われることが多く、ポジションも手札の強さも不利という、厳しい状況に陥りやすいのです。

ポジションが不利な状況でレイズにコールしてしまうと、フロップ以降は常に相手より先にアクションしなければならなくなります。 そうなると、相手の動きにただ反応するだけの受け身なプレイになりやすく、自分から積極的に仕掛けるのが難しくなります。 結果として、ジリジリとチップを削られていくケースが非常に多いです。

見えないコスト

「スーテッドだから」「ワンギャッパーで繋がってるから」といった理由で、つい軽い気持ちでコールしてしまうハンドもあります。でも、そうした手札は長期的に見ると期待値がマイナスなことが多く、結局はじわじわとチップを削られていきます。

たしかに運よく一度はストレートやフラッシュが完成することもあるかもしれませんが、その裏で何十回も負けを繰り返すのが現実です。

「0EV(損も得もしない)にしかならないような手札を無理にプレイすると、それ以外の強いハンドで得た利益まで帳消しになってしまう」という指摘もあります。要するに、参加するハンドが増えるほど、大きく勝つことは少なく、負けたときの損失だけが膨らみやすいハンドまで混ざってしまいます。

以上から、初心者ほど「プリフロップはタイトにハンドを厳選せよ」というアドバイスがなされます。具体的には「参加するハンドは、全体のうち6人テーブルなら約20%前後、9人テーブルなら約15%以下に絞るのが基本です。 残りの8割以上は、プリフロップの時点でフォールドする」のが一つの目安です。

特にポジションが早い時は強いハンドだけ、遅いポジションになるほどレンジを少し広げる、というようにメリハリを付けることが重要です。最初は退屈に感じるかもしれませんが、期待値のないコールを減らせば、それだけでチップが長持ちしやすくなります。

中途半端なベットサイズ(無計画な賭け額)

フィッシュはベット額の選択が極端かつ不合理な傾向があります。「強い手だ!いっぱい賭けよう!」とばかりに突然ポット額以上をぶち込んだり、逆に「弱いけど少しだけ…」と最低額のベットしかしなかったりと、サイズ設定に一貫した論理がありません。これをここでは「中途半端なベットサイズ」と呼びます。

こうしたベットはなぜ問題なのでしょうか?

一言で言えば「相手にとって分かりやすすぎるから」です。

フィッシュのベットパターンは読まれている

多くの初心者はハンドの強さに応じてベットサイズを決める悪癖があります。具体的には「弱いハンドのときは小さく、強いハンドのときは大きく」賭けています。

一見もっともらしいですが、これでは自分の手の強弱をベット額で相手に教えているようなものです。

上級者は敏感にそれを察知し、「小さいベット?弱そうだな、レイズして降ろそう」「急にデカいベット?こいつ強いんだ、じゃあ降りよう」と正確に対応してきます。結果、自分のブラフは全てスナップコールorレイズされ失敗に終わり、バリューベットは相手に降りられて得られるはずのチップを逃すことになります。まさに踏んだり蹴ったりです。

極端に小さいベットの弊害

特に問題なのがミニマムベットです。例えば10ドルのポットに対し1ドルだけベットするようなケースです。プロポーカープレイヤーのブラックレイン79氏は「最小ベットには、数学的にも戦略的にもほとんど意味がない」と酷評しています。

その理由は明快です。1ドルの超小額ベットではブラフにならないからです。相手からすれば「11ドルのポットに対して、たった1ドル出すだけ? 約11対1のオッズなら、どんなハンドでもコールしたくなるよね」となり、ほぼ確実にコールされます。

降ろしたいブラフのつもりが全く降りてもらえないのです。

そもそも、1ドルみたいな小さすぎるベットでは、相手をフォールドさせるのはほぼ不可能です。 たとえば11ドルのポットに対して1ドルしか打たなければ、相手は「たった1ドルで次のカードを見れるなら、とりあえずコールしとこう」と思いやすく、ほぼ間違いなくコールされてしまいます。

つまり、ブラフのつもりでも相手は降りてくれない=ブラフとして機能しません。

一方で、バリューベットのつもりだったとしても、今度は「安すぎて損してる」状態になります。 相手が強いハンドで大きくベットしてもコールしてくれたかもしれません。

結局のところ、「降ろせないし、稼げない」というダブルで損なベットです。 こんなサイズでは、期待値(EV)も当然マイナスになります。

また、「ブロックベット」と呼ばれるテクニックもあります。これは「相手に大きくベットされるのが怖いから、自分から先に小さく賭けて、ベット額をコントロールしようとする」ものです。しかし、あまりに小さい額ではブロックの意味を成しません。

ミニマムベットでは相手にとって痛くも痒くもないので、普通に大きくレイズされて終わりです。むしろ「弱いです」と宣言しているようなものなので、上手い相手にはそこを突かれて一層厳しいレイズを浴びせられるリスクすらあります。

極端に大きいベットの弊害

一方でフィッシュは無意味なポットベットやオーバーベットもしがちです。たとえばフロップでナッツ級に近い強い手が入った際、本来であれば徐々にポットを膨らませるよう計画的にベットすべきところを、「強いから全部入れちゃえ!」とばかりにドーンとポット超えのベットを打つ人がいます。

確かに一部の相手には刺さるかもしれませんが、多くの場合これは相手を逃がしてしまうミスです。

なぜなら常識的なプレイヤーなら、突然の特大ベットには警戒して弱いハンドはすべて降りてしまうからです。「強い手こそ大胆にベットせよ」は基本セオリーではありますが、だからと言って場面を考えず特大ベットすればいいわけではありません。

ポーカープロのDan Harrington氏も著書で「自分のベットに対し、相手のレンジからどのハンドがコールし、どのハンドが降りるのかを常に考えよ」と述べています。極端なオーバーベットは相手のレンジから弱いハンドを一掃し、コールしてくるのは極一部の強いハンドだけ…という事態を招きやすいです。

つまり、自分のベットによって相手のハンドレンジを狭くさせてしまい、せっかくの強いハンドでも大きく稼げずに終わるリスクがあるのです。

以上をまとめると、ベットサイズには「これくらいの額を賭ければ相手はどう反応するか」という明確な意図が必要だということです。GTOの観点でも、適切なベットサイズ選択は非常に重要なスキルとされています。

上級者はボードテクスチャやレンジ状況に応じて、時に33%ポット、時に66%、あるいはオーバーポットなどとサイズを巧みに使い分けます。一方フィッシュは自分のハンドだけを見て無計画にサイズを決定するため、相手に付け入る隙を与えてしまいます。

自分のベットにどんな意味があるのか今一度考えてみましょう。もし「なんとなくこの額」といった賭け方をしているなら要注意です。

ナッツでの極小バリューベット

フロップ以降でナッツ級のハンドを持っていて、「これはもらった!」と思った瞬間、誰しも一度はあるはずです。 でも同時に、「大きく賭けて相手がみんな降りたらもったいないな…」という気持ちもわいてきますよね。

その結果、つい小さな額でベットしてしまう――これ、初心者がよくやってしまう典型的なミスです。

実際には、相手がコールしてくれるチャンスを自分から狭めてしまっていて、取れるはずだったバリューを取り逃す形になっています。 だからこそ「ナッツでの極小ベット」も、立派なフィッシュプレイのひとつとされているのです。

なぜナッツで小さく賭けるのはダメなのか?

自分が最強ハンドを持っているとき、目標は相手から可能な限り多くのコール(=チップ)を引き出すことです。なのにビクビクして最低限しか賭けないのは、本来得られたであろうチップを自ら放棄しているに等しくなります。

たとえば、相手がトップペアを持っていて「ある程度の額ならコールしてもいいかな」と考えている場合、あなたのベットが小さければ当然コールします。でも、もう少し大きくベットしても、相手は同じようにコールしていた可能性が高いです。

むしろベットが小さすぎると、「弱いハンドなんじゃないか?」と怪しまれてしまい、逆に少し大きめにベットした方が「もしかしてブラフかも?」と、かえってコールしてもらえることすらあります。

プロの間では「ナッツの時は相手のレンジを考えて最大バリューを狙え」と言われています。特に相手がコーリングステーション気味(少々高くてもコールしてくるタイプ)なら躊躇なく高額ベットorオールインで搾り取るのが定石です。

またナッツで弱気にしか賭けないと、それ自体が癖として読まれる恐れもあります。周囲から「この人、大きく賭ける時はブラフばかりで、強い時は妙に安くベットするな」と思われたら最悪です。まともな相手ならあなたが小さく賭けてきたら「強いのかも」と察して逃げ、大きく賭けてきた時だけコールするようになるでしょう。

そうなると、ナッツのときにしっかり稼げず、ブラフも通らない……という悪い流れにハマってしまいます。

GTO的視点

Solver戦略では、ナッツ級のハンドはしばしば大きなサイズでベットすべき候補に挙がります。その理由は2つあります。

ひとつは相手がコールしてくれる可能性が十分にあるからです。もうひとつは同じアクションを取るブラフハンドとのバランスです。

理論上、ポーカーでは強いハンドに混ぜて適度にブラフも混ぜなければなりません。ナッツなのに毎回小さく賭けていると、ブラフもそれに合わせて小さくすることになり、相手に安い値段でショーダウンされてしまいます。

逆にナッツで大きく賭ければ、ブラフもそれに合わせて大きく仕掛けることができ、相手にプレッシャーを与えられます。実際、「ナッツアドバンテージ」を持つ状況ではポットの75%〜オーバーポットサイズのベットが最適なベットになることが多いです。

強いハンドなのに「相手がフォールドしそうで怖い…」とチップを入れないのは、合理的なプレイとは言えません。

ナッツを手にしたら怖がらずに大きく賭けましょう。相手のレンジを考え、「この相手は何ならコールしてくれるか?」を意識して最適な額を探るべきです。仮に全員降りてしまってもそれは仕方ありません。それよりも、ナッツハンドのたびに安いバリューベットしか打てないクセを続けてしまうほうが、長い目で見るとずっと大きな損失につながります。

3ベットへの不適切なコールドコール

「3ベットに対するコールドコール」とは、自分がレイズもリレイズもしていない状態で、誰かのレイズ → さらにリレイズ(3ベット)という流れにただコールでついていくプレイを指します。

例えばUTGから誰かが$5にレイズ、ボタンが$15に3ベットした状況で、スモールブラインドのあなたがA♠ J♠でコールする…といった場面を考えてみてください。一見「AJスーテッドは強そうだし、フロップを見よう」と思いがちですが、実際には非常に不利な戦いを強いられます。

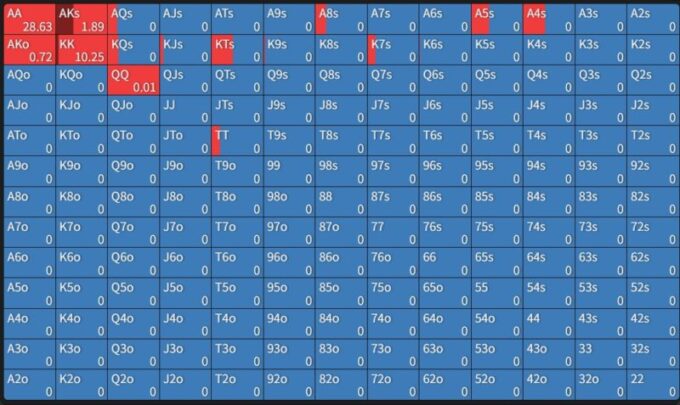

実際にGTOウィザードで確認してみましょう。スタックは100BBでUTGが2.5BBでレイズ、ボタンが7.5BBに3ベットしたときのSBのハンドレンジです。コールするハンドはなく4ベット(一部オールイン)かフォールドです。

では、なぜ3ベットにコールすべきではないのか?その理由は3つあります。

レンジ劣勢とポジション劣勢

3ベットに対して自分がレイズにも関わっていない状態からコールで参加する(=コールドコール)時点で、あなたのレンジはかなり限定されており、相手に読まれやすくなっています。

なぜなら、AA・KK・QQ・AKのようなプレミアムハンドは、通常4ベットで返すことが多く、コールドコールのレンジには含まれにくいからです。そのため、コールドコールしただけで「この人はミドルポケットか、せいぜいAJ・KQあたりかな」と読まれてしまうリスクがあります。

一方で3ベットをしたプレイヤーは、まだAAやKKなどの非常に強いハンドを含む広くて強力なレンジを持っているため、こちらのハンドの幅は限られていて読まれやすい一方で、相手はまだ超強いハンドをたくさん持っている状態となり最初から不利な立場で戦うことになります。

さらにブラインドからコールしている場合はポジションがないので、フロップ以降は毎回こちらが先にアクションしないといけなくなります。要するにレンジもポジションも不利な状態で、高額のポットに飛び込むことになり、これは非常に分が悪いです。

ヒットしなければ大損

プロポーカープレイヤーのブラックレイン79氏は「3ベットにコールしてフロップを見に行き、トップペアや強いドローができたときだけそのままプレイを続ける……というやり方は、すぐにお金がなくなる危険な戦略だ」と言っています。

実際その通りで、3ベットポットは既に通常の3倍以上のチップが投入されているので、ミス一回のコストが大きいです。コールレンジの多くは、そもそもフロップで何もヒットしないまま終わってしまいます。 そのたびに数BBから10数BBものチップを失うことになり、それが積み重なると大きな損失につながります。

4ベット or フォールドが基本

理論的にも、3ベットに対しては4ベットかフォールドで返すのが最適とされる場面が多いです。特に自分がアウトオブポジションとなるブラインドポジションでは、コールよりも思い切って4ベットするか降りるかの二択にした方が期待値が高くなりやすいです。

中途半端にコールしてしまうと、前述の通り不利な状態でポストフロップを戦うことになり、難易度が上がるばかりか損失リスクも高まります。逆に4ベットすれば主導権を奪い返し、相手に「本当に強いハンドを持っていないとコールやレイズできない」というプレッシャーを与えられるメリットがあります。

こうした理由から、特に初心者のうちは3ベットが入ったポットには、むやみにコールで参加してはいけません。本当に強いハンドを持っているなら4ベットで攻める、そうでなければスパッとフォールドする。そのほうが余計な損失を避けやすいです。

受け身のコールドコールはまさにフィッシュが陥りがちな罠であり、上級者には「カモがネギを背負ってきた」と思われてしまいます。

トップペアへの過信(ワンペアで突っ込みすぎ)

初心者が最もやりがちで、上級者に狙われるのが「トップペアができると、それだけで勝った気になってしまう」ことです。

たとえば自分のハンドがK♦ 10♦で、ボードがK♥ 7♣ 2♠と落ちたとします。この時点でキングのトップペアが完成しています。もちろん悪い手ではありませんが、だからといって安心は禁物です。上級者はトップペアを過信する人を徹底的に攻めてきます。

トップペアはポーカーにおいて「ミドルクラスの強さ」です。確かに現時点ではかなり強い部類ですが、もっと強い役(ツーペア、セット、ストレート等)が存在し得る点に注意しなければなりません。

特にボードがウェット(ストレートやフラッシュの可能性がある)場合、トップペアはあっさり逆転されてしまうことも珍しくありません。また仮に相手もトップペアだったとしても、こちらのキッカーが負けで敗北するケースも多々あります。

要するに、トップペアというのは「ショウダウンまで粘るには十分だけど、大きなポットを張るには物足りない」程度のハンドです。

最後までコールしてくるのは自分より強いハンドだけ

トップペアを持つと、初心者はつい「よし、強いぞ」とアグレッシブに賭け金を増やしがちです。しかしその結果、相手からレイズやコールがある時点で、実はもう相手は自分より強いハンドを持っているという事態に陥りがちです。

トップペアでベットし続け、それに最後まで付き合ってくれるのは自分より強いハンドだけです。

例えばフロップ・ターンとトップペアでベットし、リバーで相手に大きくレイズされたとしましょう。多くの場合、相手は2ペア以上を完成させています。トップペアで降りられない人はそこでついコールしてしまい、案の定相手はセットを持っていて負け…といった痛い経験をするわけです。

実際、低~中級レベルのゲームでは「基本的に2ペア以上がなければ、大きなレイズには降りた方が良い」というアドバイスさえ存在します。なぜなら低レートではブラフが少なく、強いアクションには本物の強いハンドを持っていることが多いからです。

GTOとトップペア

Solverの戦略でも、トップペア・弱いキッカーはしばしばチェックやコールに回し、積極的にスタックを突っ込むハンドとは位置付けられていません。例えば Upswing Poker の分析では、「トップペア・弱いキッカーを持つハンドは、多くの場合フロップではベットせずチェックバックするのが均衡戦略(GTO)に沿ったプレイである」とされています。

これは常にチェックしろという意味ではありませんが、「トップペアはフロップ、ターン、リバーと3つのストリートまるまるバリューを取りに行けるハンドではない」という点が重要です。

実際、トップペアでしっかり利益を出すためには、どこかのストリートであえてベットを控えるのが理想的です。 それくらいトップペアは「強いようでそこまで強くない」ハンドです。

トップペアはあくまで“一対のワンペア”でしかありません。ボード次第では簡単に逆転されますし、強い相手ほどあなたのトップペアをカモにしてきます。対策はシンプルで、「大きなポットを戦うときは2ペア以上を目安にする」「トップペア程度ではポットコントロール(チェックやコール止め)を意識する」ことです。

トップペアは、相手が1〜2回のベットにコールしてくる程度ならショーダウンで勝てることが多いですが、3ストリートついてこられたり、ポットが膨らみすぎた場合は、すでに負けている可能性が高いハンドでもあります。 だからこそ、深いスタックが絡む場面では、「トップペア=自動的に強い」と思い込まず、状況を慎重に見極めることが重要です。

まとめ

以上、典型的なフィッシュプレイ7選について、なぜそのプレイがフィッシュなのか具体的な理由を説明しました。まとめると、フィッシュプレイは「一見それっぽくても、実は論理的に期待値を欠いたプレイ」と言えます。

逆に言えば、これらをやめるだけで無駄な失点が減り、勝率が向上すること請け合いです。「とにかくリンプしない」「無意味な先打ちはしない」「参加ハンドは厳選する」…どれも意識すれば今日から実践できることばかりですよね。

自分のプレイを振り返って、「これやってるかも…」と思ったら、少しずつ直してみましょう。 最初は戸惑うかもしれませんが、慣れてくれば「やらないだけで得してる」感覚が実感できるはずです。 そうなればもう、あなたは“狙われる側からフィッシュを狙うシャーク”に近づいています。

(参考文献:Upswing Poker、GTO Wizardブログ、Two Plus Twoフォーラム、BlackRain79ブログ )

コメント